「オンライン診療」という言葉はよく耳にするものの、実際にどうやって使えばいいのか分からず、結局はいつものように病院に足を運んでしまう――そんな経験はありませんか?

本記事では当クリニックのオンライン診療を担当している立場から、実際に患者さんを診察した経験などをもとに、その便利な使い方を分かりやすくご紹介します。

オンライン診療の3つのメリット

仕事や子育てに追われて病院へ行く時間が取れない方や、いつもの通院で土曜日に人でいっぱいの病院へ行くのが大変だと感じている方も多いのではないでしょうか。

当クリニックでは、総合診療の視点で患者さんの症状とライフスタイルに合わせた、直接来院とオンラインを組み合わせた診療を提案しているので、ぜひ最後までご覧ください。

オンライン診療とは、「スマートフォンやパソコンなどを使って、自宅などにいながら医師の診察や薬の処方を受けられる診療方法」のことです。日本ではまだそれほど多くの人が利用していませんが、実際に使ったことがある人の多くが「また使いたい」と答えており、一度体験するとその便利さを実感しやすいことが分かります。

①移動時間の削減と待ち時間の短縮

自宅や職場から診察を受けられるので、病院まで行く時間が必要なくなり、事前に予約をするため診療までの待ち時間も大幅に短くできます。そのため、体調が悪い中で病院まで行く大変さが減るだけでなく、仕事のお昼休みなどの短い時間を活用できるのも大きな魅力です。

②場所を選ばない柔軟さ

インターネットにつながる環境さえあれば、出張先や実家に帰省している時なども、いつもの医師の診察を受けることができます。長期の出張などでかかりつけ医から離れる場合でも、オンライン診療なら引き続き同じ医師の診察を受けることができ、患者さんにとって大きな安心感につながります。

③通院の負荷を下げられる

直接病院に行く診療とオンライン診療を上手に使い分けることで通院の負担が軽くなり、治療を続けやすくなります。遠くに住んでいて通院が難しい方や、仕事や子育て、家族の介護などで時間を作るのが難しい方でも、オンライン診療なら治療を続けやすく、医療を受けやすくなります。

オンライン診療で対応できること、できないこと

オンライン診療でどんなことができるのかを知っておくと、使い始めるハードルが下がり、より活用しやすくなります。ここではオンライン診療でできることと難しいことを整理します。

一般的な風邪や花粉症などのアレルギー、生活習慣病の継続受診

風邪や花粉症などのよくある症状の診察が可能です。高血圧などの生活習慣病で症状が落ち着いている場合も、いつものお薬を処方してもらえます。ただし、オンラインでは血液検査などができないため、風邪の診察は症状を和らげる治療が中心となり、生活習慣病も定期的な検査の際には直接病院に行く必要があります。

初診・再診での制限

初めてその医療機関をオンライン診療で利用する際は、健康診断の結果など、これまでの病気がわかる情報を提出していただきます。これらの情報がない場合はお薬を7日分までしか処方できず、医師がオンラインでの対応が難しいと判断した場合は直接来院していただく診療に変わります。

オンライン診療で対応できる診療科

内科・皮膚科・心療内科・小児科など多くの診療科でオンライン診療を行っています。当クリニックでは主に内科の病気を対象としています。オンライン診療で受診できるかわからない場合は、お気軽にご相談ください。最適な診療方法をご提案します。

オンライン診療では緊急症状の対応はできない、処方できない薬もある

オンライン診療では血液検査や注射などの医療行為ができません。また、胸の痛みや激しいお腹の痛み、息苦しさなどの緊急を要する症状には対応できません。痛み止めの中でも特に強いものや精神科のお薬といった一部のお薬はオンライン診療では処方できず、慎重な管理が必要なお薬も直接の診察が必要です。

診療費用や支払いの仕組み

健康保険を使って診療を行う医療機関と、保険を使わない自費診療で対応する医療機関があります。また、診療費の他に、インターネット通信費用や薬の配送料、システムの利用料などが別にかかることもあります。支払い方法はクレジットカードや次に来院した時の支払いなど医療機関によって違うため、事前に確認しておくことが大切です。

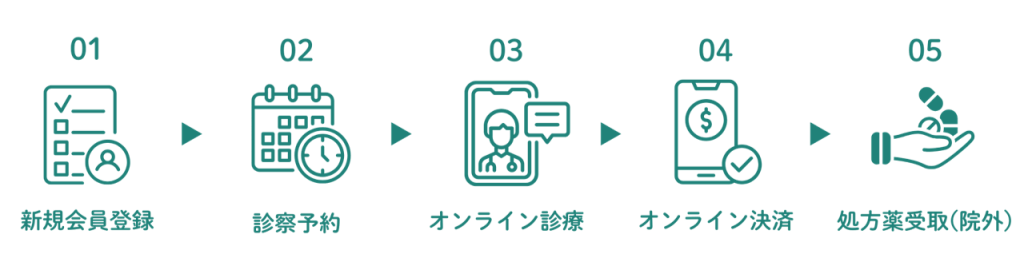

オンライン診療の利用の流れ

オンライン診療を受ける手順を知ると、具体的にどんなことをするのかがイメージでき、不安が解消されます。ここでは事前準備から診察後までの流れを解説します。

Step1)オンライン診療を受けるための事前準備

利用したい医療機関がオンライン診療に対応しているかを確認し、インターネット環境やカメラ付きの端末、保険証やクレジットカードなどを準備します。オンライン診療システムへの会員登録も必要なので、体調の良い時に手続きを済ませておくと安心です。

Step2)予約とWeb問診や健康診断結果などの登録

オンライン診療は事前予約が基本です。予約時にはWebで行う問診票や保険証の情報などの登録が必要となり、初めて利用する場合は健康診断の結果などを提出していただきます。その他、お薬手帳や検査結果がある場合はこれらも事前に登録しておくことで診療がスムーズになります。

Step3)診察の進め方とポイント

予約した時間になったらビデオ通話につなげて診察が始まります。最初に本人確認が行われます。診察では症状の経過や困っていることを具体的にお伝えし、カメラを通して患部を見せるなどして医師が判断に必要な情報を提供します。医師は画面越しに顔色なども見ながら診察を行いますので、カメラは必ずオンにしてください。

Step4)支払い方法

診察終了後はクレジットカードや次に来院した時の支払いなど、医療機関が決めた方法でお支払いします。最近は予約時にクレジットカード情報を登録し、診療後に自動でお支払いが完了するケースが増えています。

Step5)処方薬の受け取り方

オンライン診療後にお薬が処方される場合、FAXなどで医療機関が調剤薬局へ処方箋を送り、患者さんは薬局でお薬を受け取ります。自宅への配送サービスを利用できる場合もありますが、別途送料がかかることもあるため事前に確認しましょう。

当クリニックのオンライン診療の使い方の詳細は、「利用ガイド」をご参照ください。

オンライン診療を便利にするコツ

同じオンライン診療でも準備や心構えで使い勝手が大きく変わります。ここではスムーズに受診するためのポイントをお伝えします。

症状や服用薬などの情報を事前に準備、登録しておく

症状がいつから続いているかや飲んでいるお薬、検査結果などを手元に用意して診療を受けることで、診療時にスムーズに説明できます。予約の際に健康診断結果やお薬手帳をデータで登録しておくことも効果的です。

医師とのコミュニケーションのポイント

オンライン診療では映像と音声だけで診察するため、患者さんが正確な情報をお伝えすることがとても重要です。診療前に話したい内容をまとめておくと、診療時に落ち着いて説明ができます。また、わからないことや心配なことは遠慮せず質問しましょう。

安定した通信環境とプライバシー確保、できたら事前の接続テスト

接続のトラブルを防ぐため、インターネットの通信状況やカメラ・マイクの動作を事前に確認してください。また、プライベートが守られる環境で受診し、周りの人に健康状態を知られないよう配慮することが大切です。

状態によって処方薬の受け取り方法を使い分ける

お薬をすぐに受け取りたい場合は調剤薬局での受け取りを、時間に余裕がある場合は自宅配送サービスを利用するなど、その時の状況に応じて受け取り方法を選びましょう。自宅配送サービスは送料がかかる場合もあるため、事前にサービス内容を確認してください。

元気な時にユーザー登録と操作方法の確認を

体調が悪い時に初めてオンライン診療の登録をするのは大変です。体調の良い時に会員登録や操作方法の確認をしておくと、いざという時にスムーズに利用できます。

オンライン診療の便利な使い方:こんな人におすすめ

オンライン診療は特にどんな人に向いているのでしょうか。当院では以下のようなケースでの活用をおすすめしています。

忙しいビジネスパーソンや子育て中、介護中の方

仕事や子育て、家族の介護などで通院時間が取れない方にとって、移動時間や待ち時間を大幅に削減できるオンライン診療は大きなメリットです。10~15分の短い時間で受診できるため、普段の生活を乱さずに治療が続けられます。

定期処方が必要な慢性疾患の方

高血圧や糖尿病など長期間治療が必要な病気で定期的にお薬が必要な患者さんは、オンライン診療を活用することで治療の継続がしやすくなります。直接来院する診療と組み合わせることで受診の機会が増え、治療を続けやすくなります。

出張や単身赴任、帰省中や旅行中など

出張や単身赴任、実家への帰省中でも、いつものかかりつけ医の診察を受けられるので安心です。症状が出た時に新しい医療機関を探す手間が省けます。

高齢の家族の受診に

天気や足腰の調子などで外出が難しい高齢のご家族にもオンライン診療は有効です。ご家族が接続をお手伝いしながら受診できるため、安全に診療が受けられます。

まとめ

オンライン診療は、自宅や職場から医師の診察を受けられる便利な医療サービスです。移動時間や待ち時間の削減、感染症にかかるリスクの軽減など多くのメリットがある一方で、緊急時や検査・処置が必要な場合には直接病院に行く診療が必要になります。

この記事で紹介した利用の流れやコツを理解すれば、初めてでも安心してオンライン診療を活用できます。時間の制約や通院の負担でお悩みの方は、ぜひオンライン診療を試してみてください。